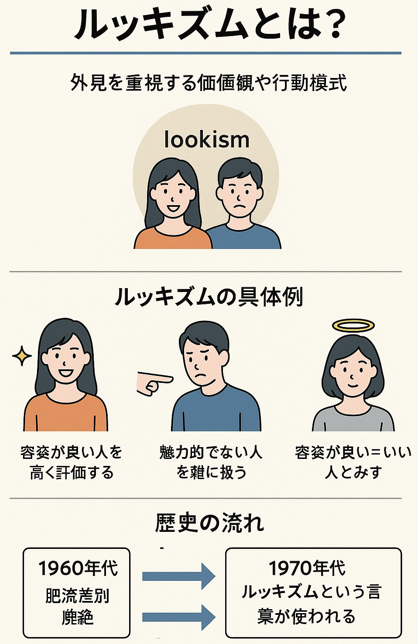

ルッキズムとは何か

最近、メディアやSNSで目にすることが増えた「ルッキズム(lookism)」。

これは 外見至上主義、つまり「人を外見で評価する価値観や行動様式」のことを指します。

語源は英語の look(外見)+ ism(主義) から生まれた造語で、1970年代のアメリカで使われ始めました。日本語では「外見差別」や「美貌差別」とも呼ばれています。

具体的には、次のような行動がルッキズムにあたります。

- 容姿が良い人を高く評価し、優遇する

- 魅力的でないと感じた人を雑に扱う

- 「見た目が良い=性格も良い」と短絡的に結びつける

こうした態度をとる人を「ルッキスト(lookist)」と呼ぶこともあります。

なぜルッキズムが問題になるのか

外見で人を評価すること自体は、誰にでも多少はある自然な心理です。

しかし、それが行き過ぎると 社会的不平等や差別 を生むことが問題視されています。

例えば、以下のようなケースです。

- 就職活動での「顔採用」:能力や経験ではなく、外見を基準に合否が決まる

- サービス業での扱いの違い:容姿によって接客態度が変わる

- 学校や職場でのいじめや排除:外見を理由に不当な扱いを受ける

外見は本人の努力だけではどうにもならない要素も多いため、評価基準として使うのは不公平だと考えられています。

歴史的背景

ルッキズムという言葉自体は新しいものですが、外見による差別は昔から存在してきました。

1960年代のアメリカでは、肥満差別をなくそうとする「ファット・アクセプタンス運動」 の中で、ルッキズムに近い概念が登場しました。その後、1970年代以降に「lookism」という言葉が広まり、社会問題として議論されるようになったのです。

現代社会とルッキズム

近年、多様性やインクルージョン(包括性)が重視されるようになり、ルッキズムを見直す動きも世界的に広がっています。

- 広告業界では、体型や年齢を問わず多様なモデルを起用する例が増えている

- 教育現場では、外見よりも個性や能力を尊重する取り組みが進んでいる

- SNSでは「#BodyPositive(ボディポジティブ)」といったハッシュタグ運動が広がり、自己肯定感を育む文化も広まっている

しかし、日本では依然として「外見や年齢で人を評価する文化」が根強く残っているのも事実です。たとえば、採用や婚活の場面では外見が重要視される傾向があり、この価値観が変わるにはまだ時間がかかるでしょう。

私たちにできること

ルッキズムは社会全体の課題ですが、私たち一人ひとりの意識を変えることが第一歩です。

- 「見た目」ではなく「人柄」や「実力」で評価する

- 外見にとらわれず、多様な価値観を受け入れる

- 無意識に外見で判断していないか、自分自身を振り返る

こうした小さな意識の変化が積み重なることで、少しずつ社会は変わっていきます。

まとめ

ルッキズム(外見至上主義)は、1970年代にアメリカで生まれた概念であり、今も私たちの社会に深く根付いています。

外見で人を判断するのは自然な感情の一部かもしれませんが、それが行き過ぎると差別や不平等を生み出します。

外見よりも内面や能力を尊重する社会を目指すことが、これからの時代に求められる姿勢ではないでしょうか。

あなたは、日常生活で無意識にルッキズム的な判断をしていませんか?

少し立ち止まって、自分の価値観を見つめ直してみるのも良いかもしれません。

コメント