冬が近づくと、「あれ、なんか転びそう…」と思ったことありませんか?実は、寒さにともなって転倒・転落のリスクがぐっと高まります。本記事では、なぜ冬に転びやすくなるのか、その背景・最新データ・そして「転ばないための工夫」を、東京消防庁や研究データをもとに整理しました。

1. 冬、転倒が増えるって本当?

まずは、データから“冬の転倒増加”がどれほど明らかなのかを押さえましょう。

- 東京消防庁によると、転倒によるけがで救急搬送される人は、毎月約7,000人。寒くなる10月以降に増加傾向が見られ、12月には1万人近くにまで達します。

- また、転倒・転落・墜落による死亡者数は、高齢者の「交通事故」による死亡者数の約4倍という調査もあります。

- さらに、ある研究では、12℃未満といった「寒冷群」の室温の住宅に住む高齢者ほど、転倒経験のオッズ比が高かったと報告されています。

- 季節的には、「冬期間(12月〜3月)」が転倒発生のピークとされており、特に雪寒冷地での調査では60 %以上を占めた例も。

→ 結論:はい、冬に「転びやすくなる」傾向は実証データでしっかりと確認できます。

2. なぜ寒さで転びやすくなる?そのメカニズム

では「寒さ=転倒リスクが上がる」の関係、そのメカニズムを整理します。

筋肉・神経・体幹機能の低下

- 冬場、身体が冷えると筋肉や神経の機能が低下します。例えば、筋肉の温度が下がると出力が落ちる、反応が鈍るという指摘があります。

- 前述の居間の床近傍の室温が低いと転倒リスクが上がるという研究では、明らかに「温度」が因子の一つとして関係していました。

屋内・屋外ともに「滑り」「段差」「視界の変化」など環境リスクが顕在化

- 屋外では、路面の凍結・雪・みぞれで「滑る」リスクが高まります。雪寒冷地での調査では、凍結路面で転倒したケースが多く報告されました。

- 屋内でも、薄暗くなったり、床が冷えていたり、カーペットや雑誌・チラシ・コードなどの「つまづき要因」が入りやすくなります。先にご紹介のニュースでも、5割以上が“家の中”で転倒という認識でした。

- また、厚着をしたり、手が動かしづらい格好になったり、慌てて移動して足を滑らせるという実際の声も。 「いっぱい(服を)着すぎて、転んでけがしたという人も(いた)」というコメントもあります。

運動量減少・バランス能力の低下

- 冬になって外出を控える、運動機会が減るという状況は、筋力・柔軟性・バランス能力を低下させ、「転ぶ土台」を作ってしまいます。

- 動きが少なくなる=筋肉が硬くなったり、関節がスムーズに動かなくなったりも。結果、「この段差イケるかな」と思っても足が上がらずつまづくケースも。

- また、住宅内の暖房・室温環境が整っていないと、体が縮こまったり足が動きづらかったりという研究も。

3. 冬に転ばないための3つの視点+最新補足

では、読者がすぐに実践できる「転ばないためのポイント」を、環境・身体・習慣の3視点で整理し、さらに2025年時点での最新の補足します。

① 住環境を整える

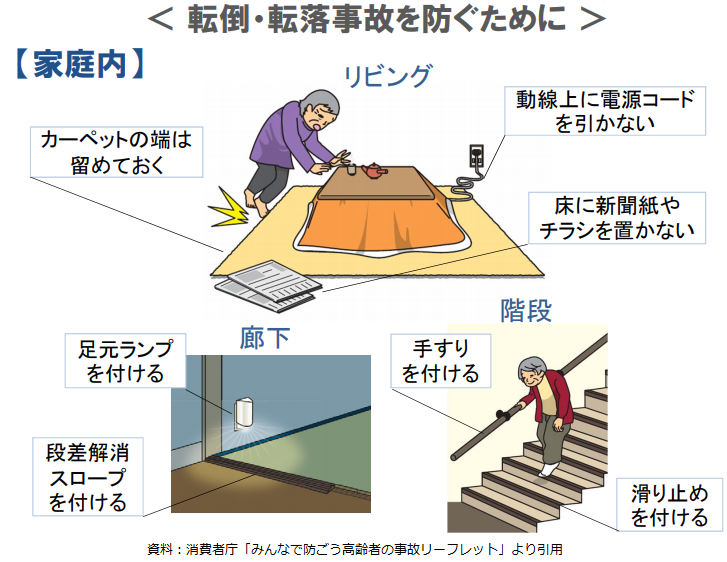

- 屋内:床に物を置かない、コード・新聞紙・チラシを片付ける。段差のあるところには注意。

- 室温をある程度保つ:居間の床近傍室温が低い住宅では転倒リスクが高まったというデータあり。 例えば「12℃未満」の住環境群では転倒のオッズ比が高くなっています。

- 屋外:雪・みぞれ・凍結路面では慎重に。冬用の靴・滑り止めパンツやグッズを備える。照明が暗い時間帯/滑りやすい時間帯(早朝・夜)を避ける。

- 最新補足:2023-24冬期の札幌市で、11月〜3月の「自己転倒による救急搬送」が過去最多を記録したという報告もあります。

→つまり、「雪・氷」「寒気による路面の変化」は都市部・地方ともに注目すべき最新リスクです。

② 身体を温め、動かす

- 冬場こそストレッチや筋トレ、バランス運動を習慣化。足をきちんと上げる、歩幅を確保する、ということが“つまづき防止”につながります。

- 寒さを感じたら、まず手足を温めたり、血流を良くするために軽い運動を入れて筋肉・神経・関節を“起動”させるのも有効。

- 最新補足:特に「筋力があっても、滑る/凍結路面」のような環境では転倒リスクがむしろ増えるという調査もあります(例:中高強度の身体活動量が多い高齢者で、凍結路面では2.16倍のリスク)

→活動量が多ければ安心というわけではなく、寒冷・滑りやすい環境下では“安全な行動・装備・注意”が必要ということです。

③ 日常の習慣と慎重さを持つ

- 冬場は夜が早く、朝晩の寒さ・暗さ・凍結などで“いつもの動き”が危ないケースあり。例えば「急いで階段を降りたら転んだ」「段差が思ったより上がらなかった」という声も。

- 屋内では、手すりを活用する、椅子に座って靴下を履く、立ち上がるとき近くにつかまる、というような地道な“転倒対策行動”が効果的です。

- 最新補足:中高年女性の“労災”転倒も増加傾向にあります。つまり、家庭だけでなく職場・生活全体で「転倒」の影響を考える必要があります。

→例えば、45歳以上で“転倒労災”として報告された数が男女ともに多くなっています(特に女性)という統計もあります。

4. 誰にとって特に注意?

- 高齢者(65歳以上)はもちろんですが、中高年(40〜64歳)でも「筋力低下」「バランス低下」「冬場の運動機会減」がある方は注意です。

- また、家の中で長時間過ごす、室温が低めの住宅環境、夜間・早朝に動くことが多い方、滑りやすい路面・段差の多い住環境の方も特にリスクあり。

- 家族・同居者がいる方も「家の中での転倒」が多いというデータを押さえておきましょう。研究では、高齢者の住宅内転倒の約半数が「室温が低めの住宅」に住んでいるケース。

5. 冬の転倒を防ぐ “10のチェックリスト”

最後に読者の皆さんがすぐ使えるように、冬の転倒対策をチェックリスト形式でまとめます。

- 室内の床を整理/段差・つまづき要因を減らす(コード・新聞紙・カーペット端など)

- 室温を18℃以上を目安に(特に居間・廊下)

- 屋外の歩行時、雪・みぞれ・凍結路面を想定し、滑りにくい靴・靴底のグリップにも注意

- 起床後・外出前に軽めのストレッチ・足首・ふくらはぎを温める

- 歩くとき「足をちゃんと上げる」「歩幅を保つ」意識を持つ

- 屋内で靴下/靴を履くときは椅子に座って行動 → 立ちあがり・着替え時にバランスを崩しやすい

- 夜間・早朝の移動時は、照明をしっかりつける。滑りやすい床・濡れた床・結露などにも注意

- 可能ならば、週1〜2回はバランス体操・筋トレ・散歩を習慣化

- 家族・同居者と「転倒しやすい場所」を一緒に点検(手すりの有無、段差、床材など)

- 転倒・骨折の経験がある方は、無理をせず病院・専門家と相談を(特に高齢・既往症ある方)

6. 最後に(筆者視点)

私自身も寒い日に「段差、あれ?足が上がってないかも」と感じることがあります。年齢を重ねるほど、そして寒さが厳しいほど、転倒のリスクは決して他人事ではありません。だからこそ、「部屋を少し片付ける」「靴底を点検する」「短時間でも動く(ストレッチ・散歩)」といった“小さな習慣”が、暮らしの安心につながると感じています。

読者の皆さんも、今年の冬は「転ばない冬」を一緒に目指しましょう。

コメント