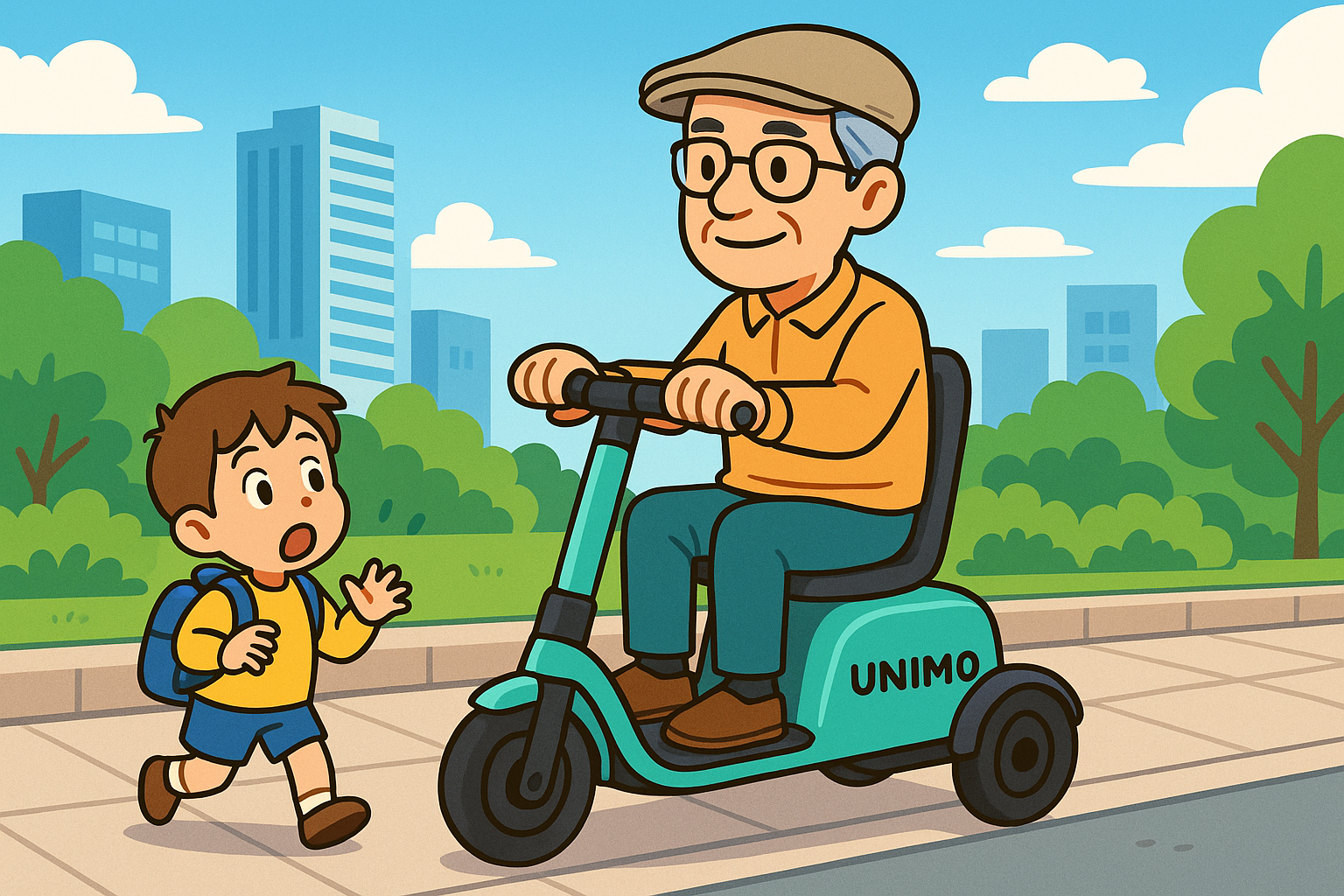

2026年度から実証実験が始まる、シェアモビリティの新型車両「Unimo(ユニモ)」をご存じですか?

電動キックボードなどを手がけるLuup(ループ)が発表したこの新型車両は、免許不要で乗れる「特定小型原動機付自転車」に分類される三輪タイプの電動モビリティです。今後の高齢化社会を見据えた革新的な乗り物として注目されていますが、課題も見え隠れしています。

新型「Unimo」の特徴とは?

Luupが導入を目指している新型車両「Unimo(ユニモ)」の主な特徴は以下の通りです:

- 三輪タイプで一人乗り

- 座って運転できる設計

- 最高速度:時速20km(車道)/時速6km(歩道)

- 特定小型原付きに分類、16歳以上は免許不要

- Luupの専用アプリで無人ポートから貸し出し

- アイシン製の自動車制御技術を活用、カーブでも安定走行

- 将来的にはカメラによる交通違反検知や自動運転化も視野に

これらの仕様からも分かるように、高齢者や免許返納者にも優しい設計が大きなポイントとなっています。

なぜ今「Unimo」が必要なのか?

Luupによると、既存の電動キックボードなどの利用者は20〜50代が9割以上を占めており、シニア層の利用は限定的でした。そこで、座って安全に乗れる三輪タイプのUnimoを開発し、高齢者の移動手段のひとつとしての普及を目指しているとのこと。

また、地方都市や高齢化が進むエリアでは、車を手放した後の「ちょい乗り」需要が高まっており、Unimoはそのニーズに応える存在になる可能性があります。

確かに便利、でも安全性は大丈夫?

ここからは筆者の視点です。

Unimoのような新型モビリティが登場すること自体は、テクノロジーの進化として歓迎すべきことです。しかしながら、現実の日本の道路事情を考えると、以下の点に強い懸念があります:

- 現状、自転車でさえ交通ルールを守っていない人が多い

- 歩道を走行できる時速6km設定でも、歩行者との接触リスクが残る

- インフラや交通ルールの整備が追いついていない

特に高齢者の利用を想定しているとのことですが、筆者は個人的に、スーパーでシニアの方が押すカートに接触しそうになった経験が何度もあります。このことからも、電動で動く乗り物をどこまで安全に使いこなせるのか、大きな課題があるように感じます。

今後の課題と期待

Luupは2026年度から各地で実証実験を開始し、利用者のニーズや課題を洗い出すとしています。この段階で、以下のような点が重要になるでしょう:

- 歩行者との共存に配慮した利用ルールの整備

- 高齢者への丁寧な操作指導・利用マナーの普及

- 車両のさらなる安全機能の強化

技術的な進化だけでなく、社会全体のモビリティリテラシー向上も求められる時代になっています。

まとめ:ユニモは未来の乗り物、でも整備が追いつくかがカギ

Luupの新型三輪車「Unimo」は、免許が不要で気軽に乗れる未来の乗り物として、大きなポテンシャルを秘めています。しかし、それを支えるインフラ・交通ルール・マナー教育が伴わなければ、便利さの裏に危険が潜むことにもなりかねません。

便利さと安全性のバランス。今後の実証実験の結果に注目したいところです。

コメント